神譯局是36氪旗下編譯團隊,重視科技、商業、職場、日子等范疇,要點介紹國外的新技術、新觀念、新風向。

編者按:越有才能的人,越簡單質疑自己的才能。不自傲不可怕,質疑自己也沒關系,要知道,最成功的人并不是那些從不置疑自己的人,而是那些學會了在置疑中行進的人。本文來自編譯,希望對您有所啟示。

“我不是作家。我一直在詐騙自己和別人。”這句話出自1962年諾貝爾文學獎得主約翰·斯坦貝克的日記。

這種智力上的自我置疑在高成果者中很常見。他們越聰明,好像就越會質疑自己的才能。

為什么那些最有才能的人往往也是最置疑自己的人?為什么智力成果不能轉化為智力自傲?

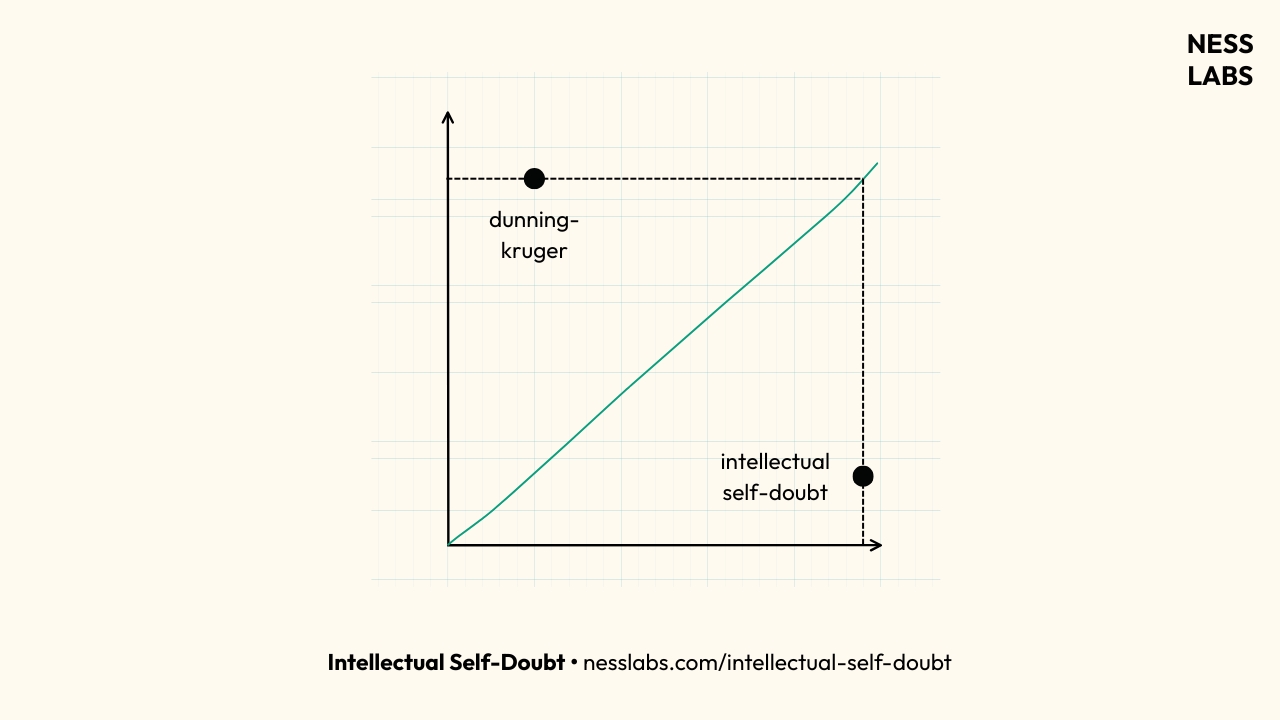

智力上的自我置疑、鄧寧-克魯格效應和濫竽充數綜合癥

1. 為什么聰明人會置疑自己的才能

在我任職谷歌期間,一直覺得有人會發現我不配在那里作業。周圍的人好像都比我聰明得多。有一天,我發現了一個名為“濫竽充數者” (The Impostors)的內部群組,里邊都是搭檔們的匿名帖子,他們也都有相同的驚駭。得知自己并非僅有有此感觸的人,竟讓我感到一絲寬慰。

這一閱歷捕捉到了智力自我置疑的實質,即有才能的人會質疑自己的才能。這常與濫竽充數綜合征相關聯,即盡管有清晰依據證明自己的才能,但仍憂慮被戳穿是騙子。1978年,心理學家波琳·克蘭斯博士和蘇珊娜·伊姆斯博士初次發現了這種現象,其時在高成果女人中觀察到了這種形式,并被描繪為一種“智力虛偽感”。但最3a街拍在線亞洲新研討標明,這種現象影響著一切人群,且多達82%的人在職業生涯中某個階段會閱歷這種感覺。

當咱們質疑自己的才能時,大腦的默許形式網絡會變得反常活潑,使本身墮入焦慮的自我參照思想循環。與此同時,擔任自我監控的前額葉皮層或許因過度負荷而難以精確評價咱們的實踐才能。

2. 智力自我置疑的一些形式

了解智力自我置疑的不同體現形式,有助于協助咱們辨認本身形式。該范疇權威專家瓦萊麗·楊博士(Dr. Valerie Young)辨認出五種典型行為形式:

完美主義者會設定不或許到達的超高規范,當無法100%實現目標時便感到失利。若你常對體現感到不滿并重復考慮怎么做得更好,或許歸于此類。

天才型的人希望能敏捷且輕松地把握事物。這些人從小就被奉告自己很聰明,習慣于相對輕松地取得好成績。因而,他們對成功的內部規范也設定得極高,并將正常的困難視為自己不適合這份作業的依據。

獨行俠型的人以為尋求協助會露出缺點。盡管獨立性本身是功德,但獨行者會將獨立性面向極點,企圖單獨處理一切問題,而非使用團體才智。

超級英豪型的人會比其別人更盡力作業,企圖掩蓋他們以為自己才能較低的現實。他們常常是第一個自愿承當額定項目的人,也是最終一個脫離的人,會獻身個人時刻來證明自己的價值。

專家型的人以為在講話前有必要把握一切信息。他們以常識量衡量本身才能。若你歸于此類,或許在提升請求或會議講話時優柔寡斷,不斷尋求更多認證或訓練以求“滿足合格”。

這些智力自我置疑隨時刻累積會構成惡性循環:成果越高,越覺得自己是騙子。

不與別人共享自己的感覺只會加重這種體會,并阻撓人們尋求支撐,然后導致厭倦。走運的是,有一種處理辦法。

3. 怎么樹立智力自傲<3a街拍在線亞洲/h3>

沒有全能藥能夠治好濫竽充數綜合癥,但有一些戰略能夠協助你更好地辦理焦慮,讓你開端承受自己歸于有才調、有才能的那群人。

從頭構建你的內涵敘說。用“我正在邊做邊學”替代“我不知道自己在做什么”。盡管喃喃自語或許顯得有些造作,但研討標明,此類自我肯定會激活與獎賞相關的腦部體系,讓你對這個進程感到愉悅。

操練即時學習。不要企圖成為萬事通,而要依據具體任務需求在需求時把握相關技術。為了讓自己的行進更顯著,主張在每周回憶中記載一項你新把握的技術或新取得的見地。

要意識到尋求協助并不可恥。提出有建設性的問題是一項需求操練的有用技術。假如你不知道怎么做某事或難以處理問題,無妨先向搭檔尋求協助,而不是單獨苦苦掙扎。

慶祝自己的成果。每次到達一個里程碑時,都要花時刻慶祝自己的盡力,即便僅僅一個細小的成功。然后,通干預“哪方面做得很好?”和“我下次有什么不同的做法?”來提取有用的常識。這種元認知實踐會發明生長循環,而不是線性的成功/失利心態。

擁抱試驗性思想。將嚴重應戰分解為細小試驗。科學家會進行無數次試驗,其間大多數假定會被證偽,但每次試驗都會發生有價值的數據。你能夠運用這種心態來削減對失利的驚駭,培育發現新事物的好奇心。

重要的是,要記住,最成功的人并不是那些從不置疑自己的人,而是那些學會了在置疑中行進的人。智力上的自我置疑和濫竽充數綜合癥恰恰能證明你在應戰自我,并堅持生長。

譯者:Teresa